Roland DUFRENNE

Quelques mois après avoir découvert l'existence des gravures rupestres du Mont Bégo à travers une documentation qui lui avait été fournie, et sans attendre de se rendre sur les sites, Mme Emilia Masson, invitée au colloque de Tende en juillet 1991, exposait d'un ton magistral le fruit de ses rapides mais fertiles réflexions sur l'interprétation des gravures.

Cette entrée fortuite dans l'environnement scientifique du Mont Bégo fut très controversée. Néanmoins, alléguant ses qualités d'épigraphiste et de spécialiste de l'œuvre de Georges Dumézil, Emilia Masson réussit à intéresser sinon à convaincre une partie de l'auditoire. Depuis lors, l'abondant soutien médiatique que reçurent ses thèses n'a cessé d'étonner et d'irriter les chercheurs conscients des méfaits engendrés par la diffusion de théories plus proches de l'archéologie fiction que de l'étude scientifique.

Enfin, moins de deux ans après le colloque de Tende, Emilia Masson publie un ouvrage, "Vallée des Merveilles. Un berceau de la pensée religieuse européenne" (Les Dossiers de l'Archéologie N°181, avril-mai 1993), dans lequel elle consigne l'ensemble de ses réflexions qui portent sur un choix - le plus souvent arbitraire - d'une centaine de gravures (les sites en comptent plus de trente mille), ainsi que sur une vision toute personnelle des accidents géologiques d'un massif rocheux du site des Merveilles.

Malgré plusieurs sollicitations, je me suis abstenu jusqu'à maintenant d'entamer une polémique avec Mme Emilia Masson que je n'ai jamais rencontrée puisque j'ai été dans l'impossibilité d'assister au colloque de Tende (j'ai pu néanmoins écouter les enregistrements des communications). Je pensais que mes comptes-rendus de travaux déjà publiés et l'ouvrage que je prépare, après dix années de travail, suffiraient à mettre en évidence les erreurs d'une étude hâtive, basée sur une documentation défectueuse.

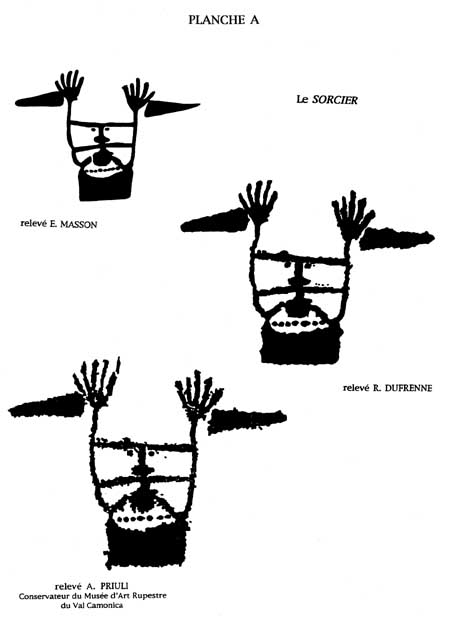

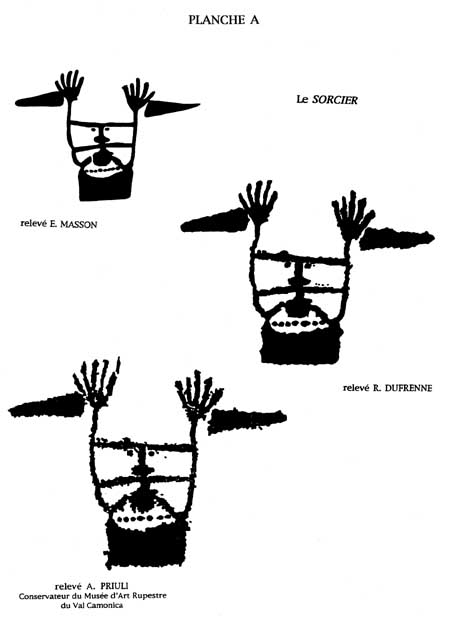

Mais, dans son dernier ouvrage, Mme Masson me met nommément en cause (page 104 note 1), m'accusant de ne pas savoir compter jusqu'à huit à propos de la gravure appelée le Sorcier, sous la bouche duquel figurent bien sept points, et non huit, comme peuvent le prouver les relevés de différents chercheurs (planche A) ainsi que tout bon document photographique - notamment le plus ancien que l'on trouve, planche XL, dans le "Guide des gravures rupestres préhistoriques" de Clarence Bicknell, car, durant la dernière décennie, la gravure a souffert de certaines prises d'empreinte agressives. Par ailleurs, mon ami Henri Pellegrini, qui a eu dernièrement l'occasion de visionner les plaques photographiques originales de Clarence Bicknell, m'a confirmé qu'au début du siècle, aucun doute n'était permis sur le nombre de ces points. De par cette accusation, je me trouve maintenant dans l'obligation morale de répondre.

Dans le but d'éviter l'énumération fastidieuse des reproductions graphiques volontairement ou involontairement défectueuses, des affirmations fausses ou sans preuve, et des interprétations très personnelles, je m'attacherai à deux points essentiels de l'ouvrage de Mme Masson.

L'"ARBRE DE VIE"

Pages 44 à 49, Emilia Masson extrait du contexte général des gravures de la zone XVII du Val de Fontanalbe une roche dont les motifs lui semblent représenter une "Scène essentielle". La gravure principale de cette roche est constituée par un tracé approximativement circulaire, divisé en deux parties, et à l'intérieur duquel figurent deux motifs corniformes ainsi que deux autres motifs dans lesquels Emilia Masson croit reconnaître un Arbre de vie et la moitié inférieure d'un corps humain (planche B. 1.2).

Avant tout, il est nécessaire de faire remarquer les inacceptables défaillances des relevés graphiques proposés par l'auteur en regard des illustrations photographiques dont les détails sont souvent estompés. C'est ainsi que, vraisemblablement obnubilée par les hiéroglyphes hittites, Emilia Masson a transformé un petit motif de "peau", possédant deux pattes arrières divergentes et une queue, en partie inférieure de corps humain dont elle présente les deux pieds tournés dans la même direction, ce qui lui permet d'évoquer un hiéroglyphe hittite d'aspect approchant (p.46, fig.4). Volontaire ou involontaire, ce type d'erreur est inexcusable chez un observateur scientifique et dénote une inaptitude totale pour l'étude des gravures, celle-ci nécessitant une observation rigoureuse du sujet analysé.

De toute manière, l'interprétation de ce motif est elle-même très contestable. En effet, comme cela est mentionné page 48a, le signe hiéroglyphique représentant la moitié inférieure d'un personnage est en rapport direct avec le nom de la divinité Sarrumma que le signe représente: la forme Sarrumma, bâtie le plus probablement sur le radical hittite sarra- "moitié, partie, partager"... En aucune façon le hiéroglyphe n'est un symbole évoquant une caractéristique de ce dieu. Il est donc fallacieux de donner une valeur symbolique générale à ce signe.

Est-ce la même inaptitude à l'observation ou une autre aberration qui conduit Mme Masson à voir dans le motif voisin un Arbre de vie ?

L'Arbre de vie est un motif symbolique et iconographique très répandu dans le Proche-Orient ancien; nombreuses sont ses représentations naturalistes ou stylisées, mais aucune ne ressemble de près ou de loin au motif de Fontanalbe que MM Blain et Paquier ont raison d'interpréter comme "une peau transformée": l'une des nombreuses "peaux" aux aspects multiples qui figurent sur les roches de cette zone.

Pour étayer son affirmation, Emilia Masson offre en comparaison plusieurs illustrations dans lesquelles il est très difficile de déceler une ressemblance avec la gravure. Mais, de toute façon, comment peut-on proposer en matière de comparaison des motifs dont la stylisation témoigne un stade évolué, élaboré, sophistiqué, d'un graphisme dans lequel apparaît une recherche esthétique à l'opposé du schématisme rudimentaire des gravures rupestres du Mont Bégo ? Il est tout à fait illusoire et abusif de vouloir comparer deux formes d'expression graphique totalement opposées dans leurs conceptions.

Par ailleurs, Mme Masson évoque deux autres gravures qu'elle assimile à l'Arbre de vie. Or, l'une de ces gravures est représentée dans le sens inverse, c'est-à-dire la tête en bas (planche B.3), tandis que la troisième, d'après le sens des gravures de la Voie Sacrée où elle figure, serait représentée horizontalement (p.40, fig.15) : positions inhabituelles pour un arbre qu'il soit ou non un Arbre de vie !

Enfin, près de l'"Arbre de vie" inversé, à quelques mètres sur la même roche, se trouve une autre gravure de même type qui a été négligée par Mme Masson (planche B.4). Ce motif ne comporte pas de corps rectangulaire comme les autres, mais adopte une forme qui se situe entre le carré et le cercle, alors que les appendices extérieurs se terminent par des figures réticulées. Mme Masson pourrait-elle soutenir sans se ridiculiser que cette gravure représente également un "Arbre de vie" ?

LES TROIS ROCHES ET LES TROIS GÉNÉRATIONS DIVINES"

Pages 117 à 143, dans une présentation fantasmagorique à grand spectacle, Emilia Masson met en scène, de façon très détaillée et parfaitement arbitraire, "une cérémonie processionnelle" parcourant le site des Merveilles. A l'encontre de toutes les références que l'on peut citer à propos de parcours religieux en montagne, Mme Masson considère la portion descendante de ce cheminement comme la plus importante. Elle arrive à cette conclusion en mettant en relation trois roches gravées qui s'étagent sur trois niveaux d'altitude: haut placé, mi-pente et creux du vallon, puis en établissant un rapprochement entre les trois motifs anthropomorphes figurant sur ces roches et les trois générations de dieux souverains mentionnées dans la Théogonie d'Hésiode : Ouranos - Kronos - Zeus (pp. 16 et 92 à 114).

Afin d'étayer cette théorie, Emilia Masson fait référence à l'ouvrage de Georges Dumézil "Ouranos Varuna" qui tente de prouver l'origine indo-européenne commune de la Théogonie d'Hésiode et de certains éléments mythologiques de la tradition védique, notamment par la mise en évidence d'homologies entre Ouranos et Varuna. Mais, quelques temps après la publication de son livre, Georges Dumézil s'est rendu compte qu'il lui était impossible de persévérer dans cette voie.

Tout d'abord, contrairement à Ouranos, Varuna n'est que très occasionnellement assimilé au ciel. Dans le Veda, le Ciel est personnifié par Dyaus, présenté le plus souvent en couple avec la Terre, Prithivi.

D'autre part, il manque dans la Théogonie, face à Ouranos, l'équivalent du Mitra védique : composante indispensable du binôme Varuna-Mitra qui préside à la première fonction de la structure tripartite de référence du domaine indo-européen.

Mais surtout, depuis la découverte des textes ugaritiques, la preuve est établie qu'Hésiode s'est inspiré de différents mythes orientaux antérieurs. Georges Dumézil l'a parfaitement admis, et, dans ce qu'il considérait lui-même comme son œuvre effective - c'est-à-dire les travaux qui ont suivi l'établissement de sa théorie des trois fonctions indo-européennes en 1938 - il n'a jamais plus évoqué ce sujet. En effet, dès 1940, dans son ouvrage "Mitra-Varuna" (p.92), Georges Dumézil reconnaissait l'impossibilité de réduire les mythes grecs aux systèmes indo-européens; néanmoins, il découvrira par la suite quelques rares applications grecques de la structure tripartite.

Ceci est d'autant plus ennuyeux pour Emilia Masson que les théogonies orientales ne comptent pas trois générations divines mais un nombre variant de deux à six : six pour la version akkadienne, quatre pour la version hurrito-hittite (ce qui n'aurait pas dû échapper à une spécialiste du domaine hittite), quatre également pour la version de Philon de Byblos, et deux pour les textes d'Ugarit (cf. M. Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses T. 1 §21,46,47,48). Il est donc impossible de mettre en relation les gravures rupestres (2ème millénaire av.J.C.) et le mythe grec (ler millénaire av.J.C.).

La référence de Mme Masson s'avérant caduque, l'ossature même de sa démonstration s'effondre et réduit presque à néant l'ensemble de l'ouvrage dont cette partie forme la colonne vertébrale. Néanmoins, je voudrais encore mettre en évidence une des nombreuses failles qui jalonnent la démonstration incriminée.

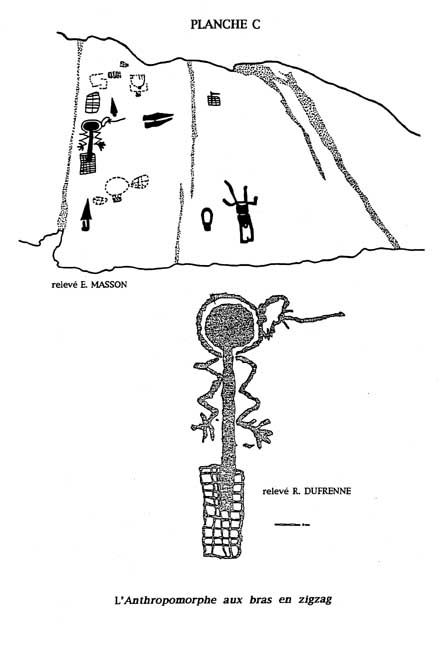

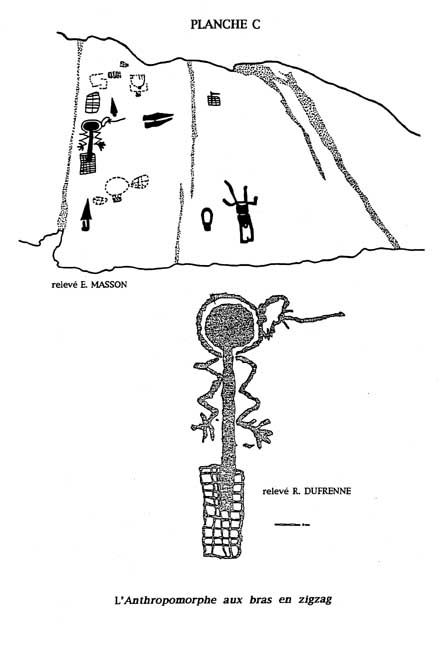

L'Anthropomorphe aux bras en zig-zag

A propos de l'Anthropomorphe aux bras en zigzag (planche C), qu'elle met en équivalence avec les dieux de la première génération, Ouranos et Varuna, Emilia Masson écrit ceci : "L'identification de cette effigie, si schématisée soit-elle, ne pose aucune difficulté : elle nous offre l'une des représentations- type du soleil anthropomorphe aux bras longilignes qui évoquent les rayons. De même qu'au Val Camonica et dans bien d'autres traditions, l'image du soleil doit incarner ici le Ciel en son ensemble ou, selon la formule des Védas indiens, le soleil dans le ciel" (p.95).

Il est inconcevable que Mme Masson n'ait pas relevé que, dans la Théogonie d'Hésiode, Ouranos est expressément désigné comme étant le Ciel étoilé (vers 106), c'est-à-dire le ciel nocturne, donc, sans soleil (le Soleil, engendré par Théia, n'apparaît qu'au vers 372). De même, dans la tradition védique, Varuna représente l'aspect sombre, nocturne, du couple qu'il forme le plus souvent avec Mitra, dieu solaire par excellence. En tant que ciel, Varuna ne peut représenter, lui aussi, que le ciel nocturne. Nous nous trouvons donc devant deux affirmations contradictoires : il est impossible d'assimiler l'Anthropomorphe aux bras en zigzag à la fois aux dieux de la première génération et au soleil.

S'il est vrai que, dans la courte étude qu'il a consacrée aux roches gravées du Val Camonica et aux stèles de Valtellina et du Haut-Adige, Georges Dumézil interprète le soleil figurant à la partie supérieure de trois compositions comme symbolisant le ciel, cette interprétation s'inscrit dans le schéma cosmologique des trois Mondes - Terre-Atmosphère-Ciel - qui n'a pas été utilisé à propos de la gravure des Merveilles.

Il est regrettable que Mme Masson n'ait pas suivi la voie ouverte par Georges Dumézil, car l'Anthropomorphe aux bras en zigzag recèle le même schéma cosmologique. En effet, la figure quadrillée qui forme la partie inférieure de la gravure représente un champ cultivé, symbole de la Terre; les bras en zigzag symbolisent parfaitement les éclairs qui éclatent dans le monde médian, l'Atmosphère; tandis que le disque auréolé formant la tête - figure ronde en opposition à la figure quadrangulaire terrestre - représente le Ciel, comme permet de le penser le symbolisme de différentes traditions (notamment en Inde, en Chine et chez les Dogons) où l'on représente la Terre par une figure quadrangulaire, parfois quadrillée, et le Ciel par une figure ronde. Par ailleurs, le tronc linéaire qui relie la tête au motif quadrillé évoque de façon satisfaisante l'Axis mundi ou le Pilier cosmique qui, dans le Veda, est dressé sur la Terre pour soutenir le Ciel.

CONCLUSION

Emilia Masson, qui se prétend l'émule de Georges Dumézil, aurait dû suivre l'exemple du maître qui, dans ses travaux comparatifs postérieurs à 1938, n'a utilisé les sources grecques, trop hétérogènes, qu'à doses homéopathiques.

Par son ton péremptoire, qui manque assurément de modestie, Emilia Masson a réussi à convaincre de nombreuses personnes, notamment les Professeurs du Collège de France, Yves Coppens et André Caquot, lesquels sont vraisemblablement peu informés sur un sujet dont la matière ne peut être réellement appréciée que par les seuls spécialistes de l'étude comparée des religions. Pour cette même raison, il est difficile aux archéologues responsables des sites du Mont Bégo d'apporter, dans ce domaine particulier, une contradiction efficace.

En l'occurrence, ma plus grande crainte est de voir désormais jeter un discrédit sur un type de travaux d'interprétation qui subissait déjà les réticences des esprits les plus rationalistes. Cette discipline, qui confronte l'histoire des croyances, l'ethnologie et l'archéologie, ne sera véritablement acceptée que si elle est pratiquée avec toutes les précautions que nécessite l'utilisation de matériaux souvent mal définis et mal maîtrisés. Ces précautions, Emilia Masson les a visiblement ignorées, et l'on ne peut que vivement le regretter.

_____________________________________

1. A quelques détails près, cet article a été publié dans le numéro 4 (1994) de la revue "Musée-Homme" éditée par le musée de l'Homme.