Entrée de la galerie C, fontaine D et puits E

Henri GEIST

Avec ses 357 mètres d'altitude, le Mont Vinaigrier est un des plus hauts points de la commune de Nice. Dominant la rive gauche du Paillon et les quartiers Est de Nice, il est, avec le Mont Gros (dont les 371 m se situent à la limite des communes de Nice et de la Trinité), le prolongement nord-sud d'un pli littoral de l'Arc de Nice, constitué d'une couverture secondaire du Trias, du Jurassique et du Crétacé supérieur de formation marno-calcaire.

TOPONYMIE ET SITUATION

Du point de vue toponymique, il est intéressant de remarquer que, sur la carte du Haut-Dauphiné dressée par Villaret de 1749 à 1754, le Mont Gros est dénommé "Mont des Mignons" (la survivance de ce toponyme est attestée par le "Chemin du Mont des Mignons qui s'embranche sur le boulevard de l'Observatoire - Grande Corniche, au pied du sommet du Mont Gros). Il est bon de préciser que le nom du Mont Vinaigrier est une appellation postérieure à 1754, car, avant le début du 19ème siècle, le Mont Gros était l'actuel Mont Vinaigrier.

Dans son tableau indicatif des propriétés foncières et de leurs contenances, le cadastre de 1812 enregistre une section "C" dite "de Vinaigrier", comprenant entre autres un lieu-dit "Mongros". On remarque que les deux termes, l'ancien "Mont Gros" et le nouveau "Vinaigrier", sont associés dans ce secteur qui est un terroir en pente, exposé à l'ouest, essentiellement agricole avec des terres labourables, des citronniers, des orangers, des oliviers, des jardins potagers, des vignes et un moulin à huile de type "à sang" (traction animale ou humaine). Cet ensemble de cultures, étagé en terrasses soutenues par des murs en pierres sèches, demande un indispensable arrosage. C'est la raison pour laquelle, cette section "C" est équipée de 5 réservoirs, de trois bassins et de 2 puits.

En 1872, dans ce même secteur, le cadastre montre l'évolution du terroir avec le développement de la culture de l'olivier et l'augmentation du nombre des points d'eau : 12 réservoirs, 13 puits et 3 fontaines.

LES CAPTAGES SOUTERRAINS

A notre connaissance, le mont Vinaigrier ne possède pas de sources pérennes ni de nappes phréatiques pouvant expliquer la présence de puits et de réservoirs. Ici, pour avoir de l'eau, il a fallu creuser des galeries pour aller chercher dans le sous-sol l'infiltration pluviale. Ces galeries, au nombre de quatre, constituent des systèmes comprenant des constructions de surface désignées sous les termes de puits, fontaines, réservoirs et bassins.

Premier système

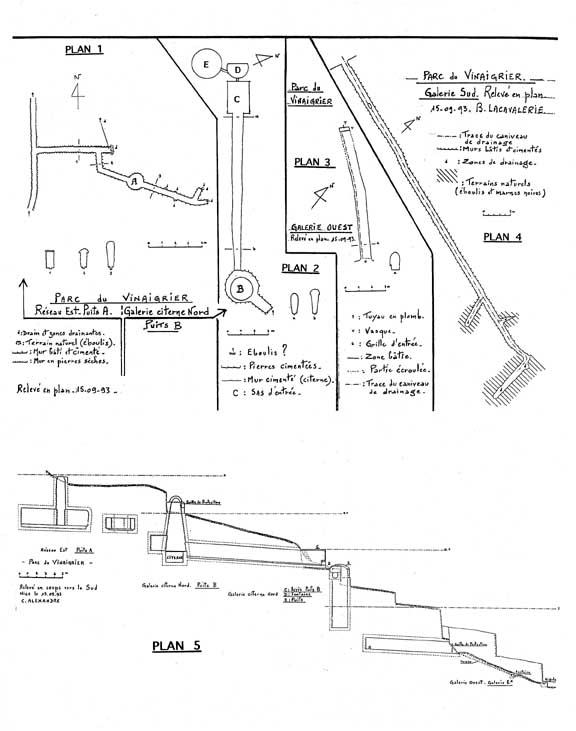

C'est l'ensemble le plus élevé à l'est. il comprend un puits (puits A) et deux réseaux de galeries (cf. plans 1 et 5).

- Caractéristiques du puits A :

Le puits A, non couvert, obstrué par une grille, est une excavation circulaire verticale bâtie qui donne accès aux galeries. Diamètre extérieur : 1,70 m, intérieur: 0,90 m à 1 m. Profondeur : 5,50 m. Parement : pierres, genre moellon, taillées et liées au mortier. Ce puits a pu servir de cheminée d'évacuation des déblais lors du percement des galeries et ensuite de regard pour la visite du réseau.

La galerie sud-est comporte plusieurs drains où l'eau semble sortir d'éboulis ou de marnes jaunes. Sur une surface lissée au ciment on peut lire une date en italien "Agosto 1901" (août 1901), mais cette date n'est qu'un relatif repère chronologique. La galerie ouest se prolonge en forme de T, mais l'étroitesse du passage interdit une prospection complète. Longueur totale reconnue des galeries : 23 m. Largeur de la partie accessible : 0,50 m. Hauteur : 1,80 m. Une partie de l'ensemble est cimentée, une autre est en pierres sèches.

Deuxième système

Ce système comprend le puits-citerne B et une galerie, une construction d'accès à cette galerie (C), la fontaine D et le puits E (cf. plans 2 et 5).

- Caractéristiques du puits-citerne B :

Puits circulaire en élévation tronconique de 1,90 m au-dessus du sol, avec une toiture en dôme et une petite fenêtre grillagée de 0,30 m x 0,60 m, à 0,70 m du sol. Diamètre extérieur : 1,90 m. Profondeur : 7 m environ. Diamètre intérieur : 1 m à la coupole, 2,20 m à la base. Parement : tout-venant de pierres liées au mortier avec enduit cimenté lissé à l'extérieur et en partie dégradé, sans enduit à l'intérieur.

Le fond du puits B est constitué d'une citerne circulaire cimentée, de 2 m de diamètre et de 1,30 m de profondeur. On y trouve le départ d'une petite galerie d'environ 2 m de longueur sur 2 m de hauteur pour une largeur de 0,80 m. Ce puits devait servir de jour et non d'accès à la citerne, puisque celle-ci peut être atteinte, à partir d'une construction en surface (C), par une galerie qui récupère les eaux de suintement de la petite galerie, ainsi que celles d'une ouverture aménagée avec deux tuiles rondes dans le mur du puits. Caractéristiques de la galerie : 15 m de longueur, 0,70 m de largeur, 1,50 m de hauteur. Les parois sont revêtues d'un ciment lisse et son plafond est une voûte en pierres liées au mortier avec un enduit cimenté en partie décrépi.

La citerne du puits est munie d'un déversoir et d'une bonde qui communiquent avec une rigole creusée et cimentée dans le sol également cimenté de la galerie. Ce caniveau, de 0,20 m à 0,50 m de profondeur et de 0,10 m environ de largeur, aboutit, sans toujours suivre l'axe de la galerie, à la construction D.

- Construction d'accès à la galerie du puits-citerne (C)

Cette structure rectangulaire, avec une ouverture et un toit voûté, est un orifice (sas) où se termine la galerie venant de la citerne du puits B.

Caractéristiques : 2,40 m de longueur, 1,70 m de largeur, 2,10 m de hauteur. Epaisseur du mur : 0,40 m. Ouverture grillagée qui possédait une porte à l'origine (gonds en place) : 1,05 m de hauteur, 0,80 m de largeur. Hauteur du seuil au sol : 1 m. Parement : tout-venant de pierres liées au mortier avec enduit cimenté lissé (petite partie dégradée). Accès à l'intérieur : débordant du mur de la galerie sous l'ouverture, 3 pierres plates servent d'escalier pour atteindre le sol qui est à 1,40 m du seuil. Déversoir aménagé sur le seuil.

Entrée de la galerie C, fontaine D et puits E

- Fontaine D

Cette structure, assez semblable à la construction C, se trouve immédiatement sous celle-ci. Elle en reçoit deux canalisations dont une en fonte qui débouche sur un petit bassin, et l'autre, en céramique, qui la traverse pour entrer, à 0,50 m à côté, dans le puits E.

Caractéristiques : 1,10 m de longueur, 1,40 m de largeur, 2,10 m de hauteur. Ouverture : 0,80 m de hauteur, 0,55 m de largeur. Hauteur du seuil au sol : 1,10 m. Parement : tout-venant de pierres liées au mortier avec enduit cimenté lissé en partie dégradé. Bassin : jarre de 0,60 m de diamètre et de 0,90 m de profondeur. Ouverture de 0,20 m x 0,16 m au niveau du sol pour la vidange de la jarre percée et obturée par un morceau de bois.

- Puits E

Jouxtant la fontaine D, cette structure recouverte d'une voûte et dotée d'une ouverture, est un réservoir rempli par l'eau déversée par le conduit venant de la construction C. Caractéristiques : circulaire, en élévation de 2,30 m au dessus du sol, Diamètre extérieur : 2,10 m. Profondeur : 6 m. Epaisseur des murs : 0,40 m. Ouverture grillagée : 1,20 m de hauteur, 0,60 m de largeur (cadre en bois pour une porte). Hauteur du seuil au sol : 1 m. Au niveau du seuil, arrivée du tuyau de remplissage. A l'intérieur, au niveau du départ de la voûte, deux trous diamétralement opposés dans le mur ont dû recevoir l'axe d'une poulie permettant de puiser l'eau. Parement : tout-venant de pierres liées au mortier avec enduit cimenté en partie dégradé. Intérieur : enduit cimenté lissé.

Troisième système

Ce troisième système est composé de la galerie Ouest E' (cf. plans 3 et 5), galerie drainante très délabrée qui récupère l'eau des éboulis pour l'acheminer jusqu'à la sortie où un tuyau en fonte enterré la dirige alors, dans la pente du terrain, jusqu'à une petite fontaine creusée au ras du sol. Caractéristiques : galerie de 9,50 m de longueur, fermée par une grille; largeur : 0,80 m; hauteur : 1,30 m. Tuyau : 6 m de longueur.

Quatrième système

Le quatrième système est composé de la galerie Sud (cf. plan 4). C'est une longue galerie qui va chercher l'eau au niveau des éboulis dans les calcaires du Jurassique et des marnes jaunes, mais également au niveau d'un réseau karstique plus ou moins noyé, ainsi que d'un ensemble de marnes noires, peut-être triasique. Caractéristiques : 75 m de longueur, 1,20 m de largeur, 1,70 m de hauteur. Murs bâtis et cimentés. Caniveau de drainage.

COMMENTAIRES

Appartenant au Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres, tout l'ensemble hydraulique de ce secteur du Mont Vinaigrier est donc basé sur la récupération et la mise en réserve d'une eau qui pénètre dans un sous-sol marno-calcaire.

Les galeries traversent des niveaux imperméables qui, mis au jour, dévient l'infiltration verticale et permettent à l'eau de suinter, de dégoutter, sur le plafond et la paroi de la galerie qui la recueille. Ensuite, par gravité, cette eau est dirigée par une rigole vers l'extérieur et acheminée vers 5 citernes pouvant contenir respectivement environ : 170 m3, 100 m3, 50 m3, 25 m3, et 20 m3 soit 365.000 litres au total (capacité estimée).

Ainsi donc, nous avons un réseau cohérent de captage des eaux, circonscrit dans un périmètre englobant un riche terroir d'oliveraie possédant, dès 1812, son moulin à huile. Mais il est toutefois difficile d'affirmer que cet ensemble est chronologiquement homogène. On peut admettre que le nombre des captages a évolué en fonction de l'extension de l'exploitation agricole du secteur.

Un exemple romain

A Grand, dans les Vosges, au premier siècle de notre ère, pour régulariser et augmenter le débit de la source d'un sanctuaire, des hydrauliciens romains eurent recours au même système de captage. Ils creusèrent des galeries qui, traversant des couches marneuses dans un réseau karstique, venaient rencontrer ces drains naturels forçant l'eau à glisser sur les parois pour être ensuite dirigée vers la source.

Précipitations, infiltrations, circulations et captages souterrains se retrouvent à Grand comme à Nice, et la similitude dans les constructions est étonnante. Aujourd'hui encore, sur les deux sites, séparés par 19 siècles, on peut constater l'efficacité et la pérennité de cette ingénieuse technique.

Pour terminer, je tiens à remercier M. Pellegrin, de l'Office National des Forêts, sans lequel il nous aurait été impossible d'accéder à ce remarquable ensemble qui mériterait d'être inscrit à l'Inventaire Départemental du Patrimoine Culturel.

Equipe de terrain: Claude et Elisabeth ALEXANDRE,

Bernard BRUNSTEIN et Bénédict LACAVALERIE.